【第3回】データ流通で地域課題を解決する「情報銀行」×「データ流通市場」

いま日本では、パーソナルデータ流通・利活用の活性化を目指し、官民をあげてデータ流通基盤(「データ取引市場」「情報銀行」「PDS」など)の仕組みづくりが進められている。過疎化・高齢化などの課題を抱える“地域”では、データ流通によってパーソナルデータを利活用した暮らしやすさの向上が期待される。データ流通の黎明期から、その仕組みづくりに参画してきた眞野浩氏をお招きし、地域とデータ流通の関わりを中心にお話を伺う。

1. 国家戦略となったパーソナルデータ流通

岡部:眞野様がこれまで、日本におけるパーソナルデータをはじめとしたデータ流通の仕組みづくりに、どのように関わってこられたかご説明いただいてもよろしいでしょうか。

眞野:はい。まず背景として、日本が諸外国に比べ出遅れていたデータ利活用の分野で、産業を育成しようという国家戦略がありました。私は2016年頃に、内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室が立ち上げた検討会に参加して以降、CSTI(総合科学技術・イノベーション会議)や自民党のデジタル社会特別委員会等と、データ流通に関する意見交換を行ってきました。今後は、2021年9月創設予定のデジタル庁とも連携していくことになると思います。

岡部:国家戦略の“真ん中”にいらっしゃいますよね。2017年に眞野様はDSA(一般社団法人データ流通推進協議会)を立ち上げられましたが、この団体の役割について教えていただけますか?

眞野:DSAは「データ取引市場」運営事業者の認定を行う、日本唯一の組織です。 情報通信技術(IT)総合戦略室の検討会が始まった当初、パーソナルデータの流通を活性化する社会的機能として、「PDS(パーソナルデータストア)」、「情報銀行」、「データ取引市場」の3つが定義されましたが、このうちの一つです。

栗田:日本では、データ流通の活性化を複数の機能を軸にして進めることで、GAFAとは異なる仕組みを目指していくということですね。

眞野:はい。この検討会の結果を受け、2017年にDSAを設立し、データ取引市場についてのルールづくりや認定基準の作成などを行っています。

2. 「情報銀行×データ取引市場」 でデータ流通を活性化

岡部:データ取引市場は、データ流通においてどういった役割を持っていますか?

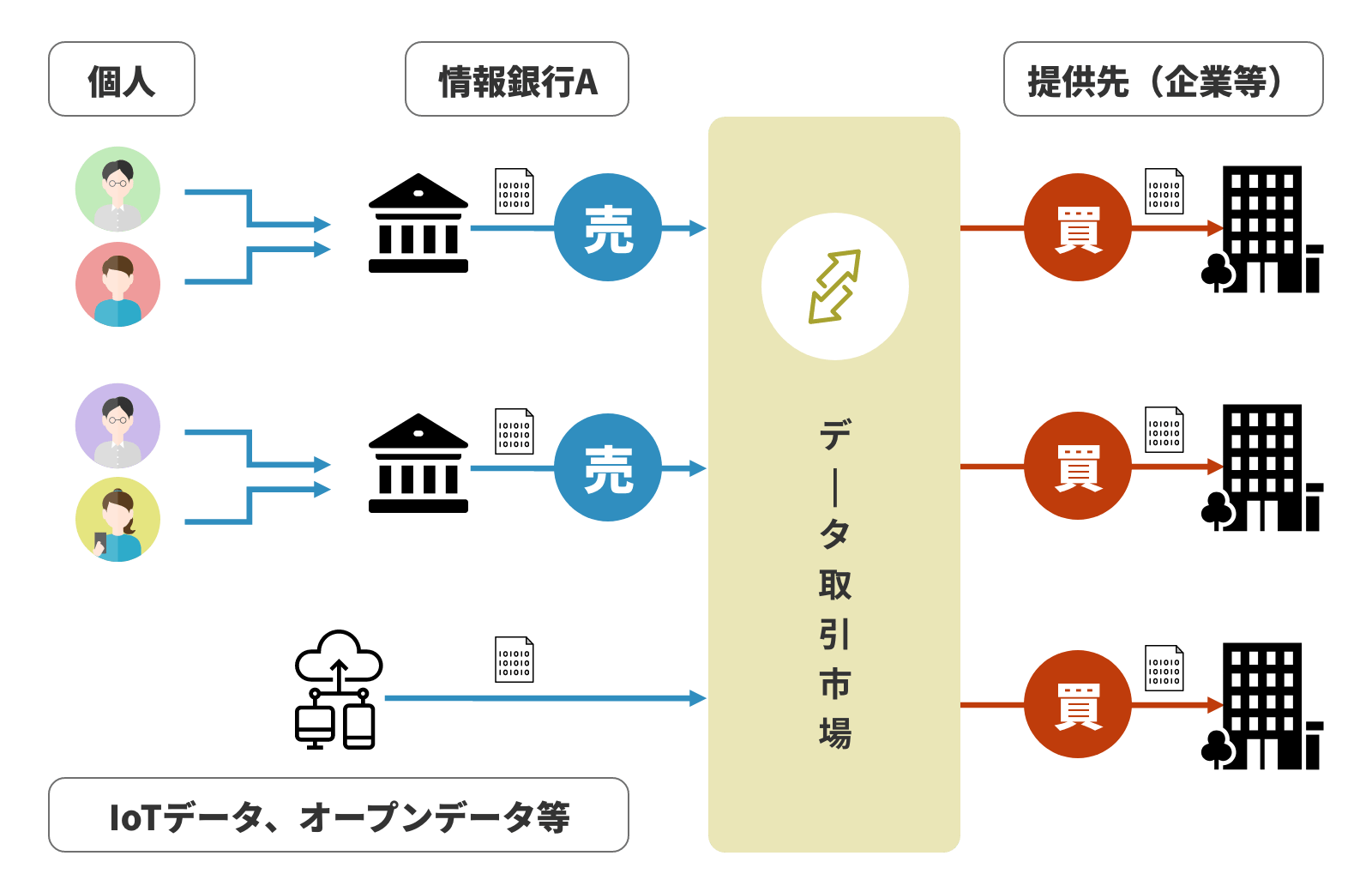

眞野:株を売買する場として証券取引所があるように、データ取引市場はパーソナルデータ等を取引するための市場です。データを売りたい人と買いたい人を仲介する役割を持ちます。

岡部:情報銀行は個人からパーソナルデータを預託される機能を持ちますが、データ取引市場とはどのような関係になりますか?

眞野:もし100社の企業が、ある情報銀行のデータ利用を希望した場合、情報銀行側は相手先企業が情報提供相手として信頼できる基準を満たしているかを判断し、実際にデータをやり取りするために、100社と個別の交渉が必要です。そこでデータ取引市場が情報銀行と企業との仲介を行うことで、その手間が不要になります。これとは別のパターンとして、個人が直接データ取引市場を介して、市場に参加する複数の情報銀行にデータ提供をするケースも想定されます。

岡部:情報銀行にとって、データの利用を希望する企業が本当に信頼できるかを判断することは非常に重要です。透明性のある市場での取引なら、そこに参加する相手企業と連携する際のリスクは小さくなりますね。

眞野:おっしゃるとおり。データ利用を希望する企業から見ても、信頼がおけるデータ取引市場を介して入手するパーソナルデータであれば、提供元である個人との利用許諾に関しても十分に配慮されている安心感があります。このように、データ取引市場は非常に公共性が高いので、自らデータを収集・保持・加工・販売することはなく、中立公平の立場が求められます。

● データ取引市場で扱う情報は、大きくオープンデータ、IoTなどで取得した産業系データ、情報銀行が提供するパーソナルデータの3種類。

● データ取引市場で扱う情報は、大きくオープンデータ、IoTなどで取得した産業系データ、情報銀行が提供するパーソナルデータの3種類。● データ取引市場の第1号として、民間のEverySenseが運用されており、企業約45社へサービスを提供中。

岡部:これまで情報銀行では、データ利用を希望する企業を見つけるために、個別にコンタクトする方法が一般的でした。データ取引市場に参加することで、顧客となる多くの企業とのマッチングが期待できますね。

眞野:そうですね。企業側から「どの情報銀行がどんなデータを持っているか」が見える化されることで、データ流通の活性化につながるはずです。

3. 地域にこそデータ流通が必要な理由とは

岡部:TISでは、情報銀行が活躍する場として、「地域」に注目して取り組みを行ってきました。眞野様は、データ流通のスペシャリストであると同時に、地域の実情についてもお詳しいとのことですが、お考えをお聞かせ願えますか。

眞野:はい。実は私は15年程前から、山梨で知的障害者の施設をつくる活動をしていて、東京と山梨の2拠点で生活しています。私が山梨で暮らしているエリアは人口も少なく、大きな店舗や飲食店もありません。バスも数年前にデマンドバスになりました。いわゆる田舎暮らしを経験して、こういった場所こそパーソナルデータを活用する恩恵が大きいのではと感じています。

栗田:日本ではこれまで、人口の少ない場所でのパーソナルデータ活用は、あまり注目されてきませんでした。国の方針としては、中堅規模の都市でAIやIoTを駆使したスマートシティやスーパーシティ構想を進めている状況ですね。

眞野:私は、もっとスマートルーラル(rural:田舎)に目を向けてもいいかなと思うんです。東京のような都会では、交通インフラや公共施設、お店もたくさんあり、Uber Eatsのようなデリバリーサービスまで行き届いている。既に十分快適なサービスを受けられる人が多いと思いますが、一方で田舎はそうではありません。

栗田:地域でデータ流通が活性化することで、どんな変化が起きると思いますか?

眞野:まず、さまざまな住民サービスを提供する公共・民間の事業者が、パーソナルデータを利活用し、住民サービスの「個別最適」が進むんじゃないでしょうか。例えば、その人の生活スタイルやパターンに応じて、来てほしい時にバスが配車され、必要な日用品や食料が最良のタイミングでデリバリーされるようなイメージです。

岡部:つまりデータ活用によって、地域住民が暮らしやすくなると。いま、人口減や高齢化の課題を抱える地域では、ITを取り入れた新しいサービスもいろいろ登場しています。そうしたサービスとの連携も考えられますね。

眞野:私が住んでいる場所でも、コロナ禍の中で、タクシーが家に出前を届けてくれるサービスができ、お年寄りが車に相乗りして病院に通うライドシェアのようなかたちも出てきています。こうしたサービスはパーソナルデータの分析結果と連携が図りやすく、サービスの使いやすさ向上に直結すると思います。

4. データ活用で、都会からの移住者をより暮らしやすく

岡部:パーソナルデータの利活用で地域の暮らしやすさが向上すれば、都会に出ていた若い人が戻り、都会と地方の2拠点で生活する人も増えていくかも知れませんね。

眞野:人口減少という課題に対してはいいことだと思います。一方で、都会から移住する人が増えると、新しい課題も生まれてくると思います。地域には共有財がたくさんあって、その管理のために地域のコミュニティに関わる時間・手間が増え、都会から来た人はストレスを感じるかも知れません。

栗田:都会ではマンションの管理組合に任せておけば済んだことが、移住後は地元住民が協力してやらないといけなくなる。

眞野:そうなんです。例えば、行政が直接に対応してくれない村道の草刈りであったり、水路を維持管理する費用を1軒1軒回って集めたり。そうしたコミュニティが行う作業を効率化するためにも、データ活用が有効だと思うんです。昔から住んでいる人と、都会から移住した人では生活パターンも価値観も違います。パーソナルデータを分析することで、一人ひとりの状況を考慮して行動予定を組み、告知する情報を最適化できるようになるのではないでしょうか。

栗田:情報銀行にパーソナルデータを預けることで、個人はそうした時間・手間が軽減されるベネフィットを享受できる可能性がありそうですね。

眞野:これまで地域で暮らす人にとっては当たり前だったルールを、より効率的なものに変えていくことで、移住してくる人も暮らしやすくなり、過疎化対策にも役立つと思います。

岡部:TISは、都市OS※に蓄積される地域のデータと、情報銀行が持つパーソナルデータをあわせることで、暮らしやすい地域社会づくりを目指しています。眞野様のお話は共感する部分がたくさんあり、前に進むパワーをいただけました。本日はお忙しい中、ありがとうございました。

※都市OS:都市で創出される、あらゆるデータを一元的に蓄積・管理するプラットフォームの総称

TISは、2019年のPDS(パーソナルデータストア)を利用した個人情報管理・活用の実証実験を皮切りに、「情報銀行」プラットフォーム構築を支援するソリューション群を提供しています。

「情報銀行」ビジネスへの参画に興味のあるお客様、パーソナルデータを利活用したビジネスモデルを検討中のお客様は、お気軽にTISにご相談ください。

・社名、製品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。