小売業に携わる皆様は、売上が悪いとき、何が原因だと考えるでしょうか? 様々な原因がありますが、多くの場合、以下のようなことが挙げられます。

①商品が悪い・・売れる商品がない。入らない(入荷しない)。売り切れた。

②顧客が悪い・・人が(店の前を)通らない。店に入ってこない。入ってきても買わない。

③スタッフが悪い・・人が足りない、売れる人材がいない・・など

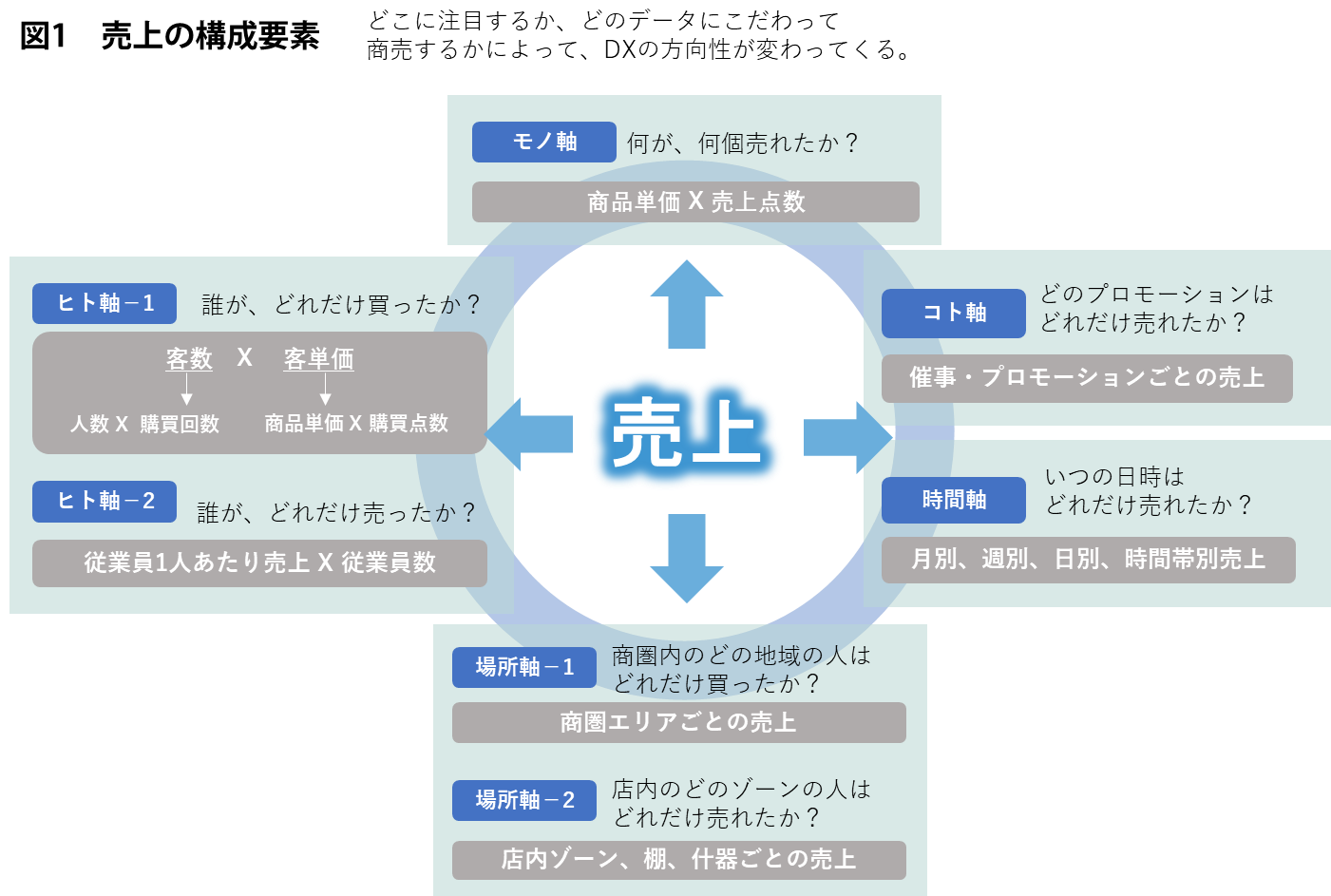

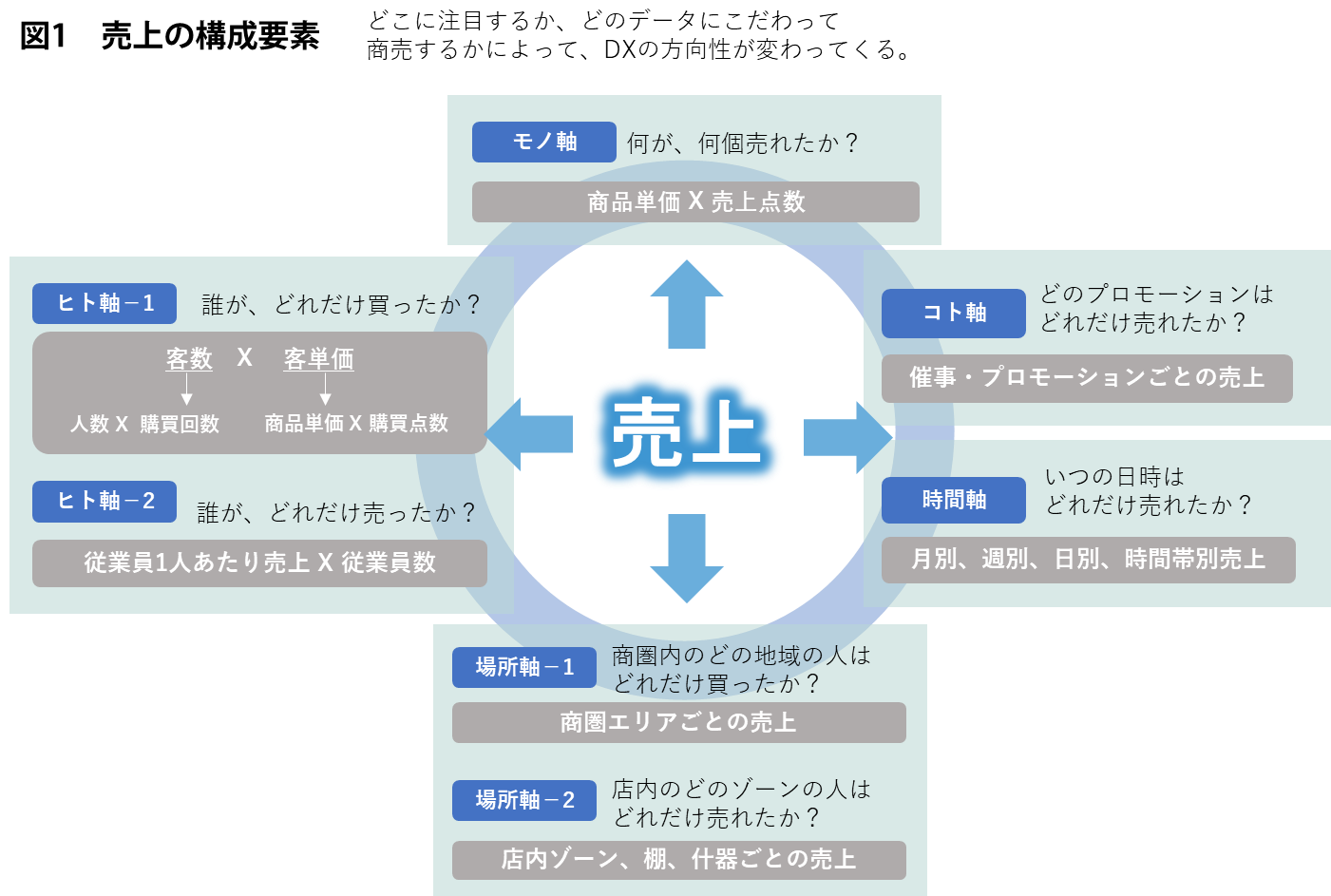

売上悪化の理由を語る商人は「言い訳の天才」とも言えますが、果たしてこれだけで足りているでしょうか? たとえば①のように売上=商品軸でしかとらえなければ、対策も商品でしか打てません。売上の構成要素を様々な軸で考えれば、打てる対策も多くなります。そして、何をデータ化し、どこにDXの重点を置くべきかも見えてくるのです。

以下、「売上の構成要素は何か」という観点から、売上を「モノ」「ヒト」「場所」「トキ」「コト」の5つの切り口からとらえる公式を示します。

(1) モノ軸

売上=商品単価×売上点数

・・・何が、何個売れたか

店の売上を考えるとき、最初に浮かぶのがモノ=商品を基軸とした分析です。売れる商品があれば売れる、なければ売れない。きわめて単純な商売の論理ですが、何が売れたのかを単品アイテム単位で細かく把握することで動向がわかり、仕入も売上も在庫も改善します。この段階では顧客データは登場しませんが、商品データによる商品管理だけでも、きちんと行えば行うほど売上が上がることは、エクセル分析だけで売上を伸ばした「ワークマン」の例をはじめ、今でも商売の王道です。

(2) ヒト軸

①売上=客数×客単価

ア)客数=人数×購買回数

・・誰が、何回購買したか

イ)客単価=商品単価×購買点数

・・いくらのものを、何個買ったか

売上分解の公式として最もよく言われるのが、この客数×客単価です。「何人のお客様が」「1人あたりいくら買って下さったか」ということでヒトを軸とした公式ですが、これはさらに2つに分解できます。

ア)は客数の分解です。そもそも自店の利用実績者は何人居て、1人当たり平均何回買ってくれているのかという、お客様の来店行動を示します。

イ)は客単価の分解です。店に来たお客様が、1品いくらの商品を、何個買ってくれたのかという、お客様の購買行動を示します。

同じ100万円の売上でも、100人が1万円づつ買うような商売(食品マーケット)なのか、1人の客が100万円買うような商売(宝石店)なのかで、商売の特性は全く違います。また客数・客単価の動きを継続的に追うことで、価格設定と客数の関係から自分の商売の形を把握し、コントロールすることが重要です。

②売上=従業員1人当たり売上×従業員数

・・誰が、どれだけ売ったのか?

ヒトの指標はもうひとつあります。ここでのヒトは従業員や販売スタッフを指し、「人頭効率」などともいわれます。高級ブティックではあたかも営業セールスと同じように一人ひとりに売上目標があり、売上をセールスの実績との関係でとらえます。セールス一人ひとりの販売実績管理が必須です。反対にスーパーマーケットでは、「何人でその店の売上を作ったか」をもとに過不足のない最適な従業員数を算出することが必要です。

(3) 場所軸

①売上=商圏エリアごとの売上

・・商圏内のどの地域の人は、どれだけ買ったか?

売上は「場所」にもとづくとらえ方もあります。1つ目は店舗の売上を形成する地域=商圏のエリアごとにどれだけの売上が上がったのかということです。これはたとえば、お店の周りが海だったとして、どの海域(=地域)からどれだけ魚の水揚げ(=売上)があったのかという感覚です。1次商圏、2次商圏といった商圏設定の問題や、近隣地域と広域地域のバランスをもとに、チラシ広告の配布エリアの設定などを通じて、自店にとっての最適な商圏施策を行うためのベースになります。何もしていないのに特定地域の利用者数や売上が減っていたら、来店動線の変化や競合の出現など、店をとりまく環境に変化があったのかもしれません。

②売上=店内ゾーン、棚・什器ごとの売上

・・店内のどのゾーンはどれだけ売れたか?

「場所」の2つ目は、店内のゾーンや什器・棚ごとの売上や効率の指標です。ゾーンごとの売上平米効率からもわかりますが、店舗という空間資源をどれだけ最大活用しているか、死に場所はないか、といったことから店内レイアウトの最適化をはかるための指標になります。店内に展開した商品は、大きさや単価、集客力や利益率など様々ですが、顧客の店内回遊動線の設計や、「見せるゾーン」「売るゾーン」「儲けるゾーン」など、店内の各ゾーンごとの役割を明確にしていくためのベースです。

(4) 時間軸

売上=月別・週別・日別・時間帯別売上

いつ、どれだけの売上を上げているのか、その変動幅はどんな状況なのかをとらえる軸です。年間、月間、週間、そして1日の中の時間帯別など時間のピッチは様々ですが、売上の変動をみながら様々な対策を打っていきます。たとえばスーパーマーケットの「5時の市」は、高齢化によって顧客の来店時間のピークが早まれば、「4時の市」「3時の市」などに変えていくことが必要になります。

(5) コト軸

売上=催事・プロモーションごとの売上

店舗で行う催事や売出など、「売上のヤマ」をいくつ作ったか、という観点からのとらえ方です。売出や催事ごとの売上データをもとに、その時々の「商売のヤマ」を最大限確保していく、それには(4)の時間軸と合わせて、いつの時点からどんな仕込みをしていくか、ヤマの成長やピークの見極めをもとにどうやって在庫を売り切るかなど、タイムリーな手を打ちます。キャンペーンごとの詳細な売上データが必要です。

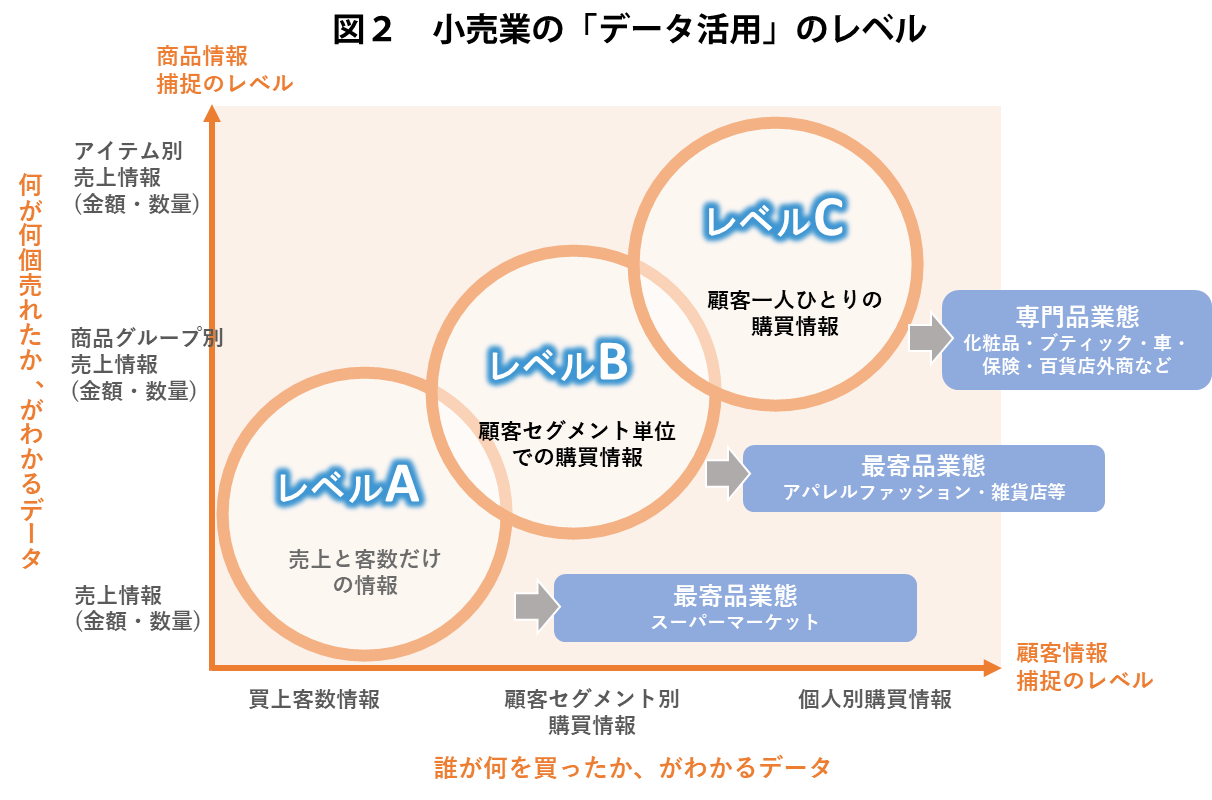

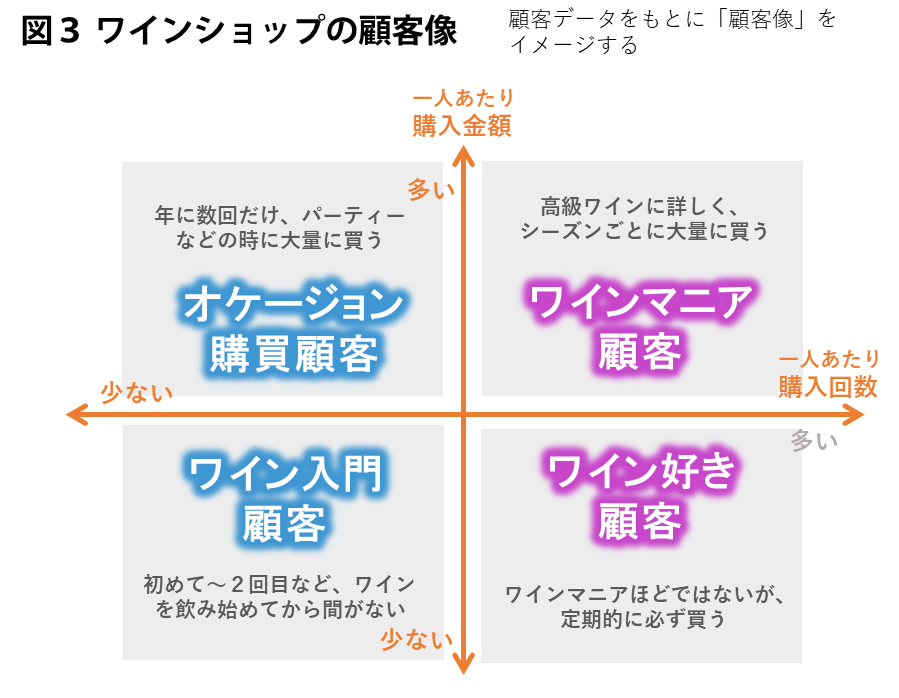

このように様々な売上公式を挙げたのは、あなたのお店はどの軸をもとに「データ」をとり、DX化していけばいいのかということを考えてほしいからです。そして、データの先にあるお客様一人ひとりの「行動」に対して、想像力をもっていただきたいのです。

業種や業態、またお店の立地や商売のやり方によって、店舗活性化の対策は異なります。当然、こだわるべきデータも違います。やみくもにデータを集めてシステム化しても意味ある活用はできません。(1)から(5)の、どのやり方で売上=商売をコントロールするのがあなたのお店にとって最も有効なのか、どのデータをどの単位で、どんな時間軸でとらえ、分析活用することが自店の商売にとって最も有効なのか、その戦略があって、はじめて「幸せなDX」への道が開かれます。

・・たとえば冒頭のヤオコーの例では、(2)の詳細データ(購買実績データ)と(4)を掛け合わせて、(3)をもって施策に転換した、ということができます・・