TISインテックグループのTISはDXに関する取り組みを実施中・検討中の企業の担当者300人を対象に、「ユニファイドコマースに関する調査」を実施しました。

【ユニファイドコマースとは】

コロナ禍を契機とした購買スタイルの変化により、ネットショッピングでも実店舗でも、顧客一人ひとりに最適化した“心地よい”購買体験をシームレスに提供することが、企業にとって喫緊の課題となっています。

「ユニファイドコマース」は、実店舗とECで個別に運用してきた購買行動・顧客情報のデータ基盤を統合することで、顧客満足度を高めロイヤルカスタマーを育成する小売の新しいかたちです。

■調査結果

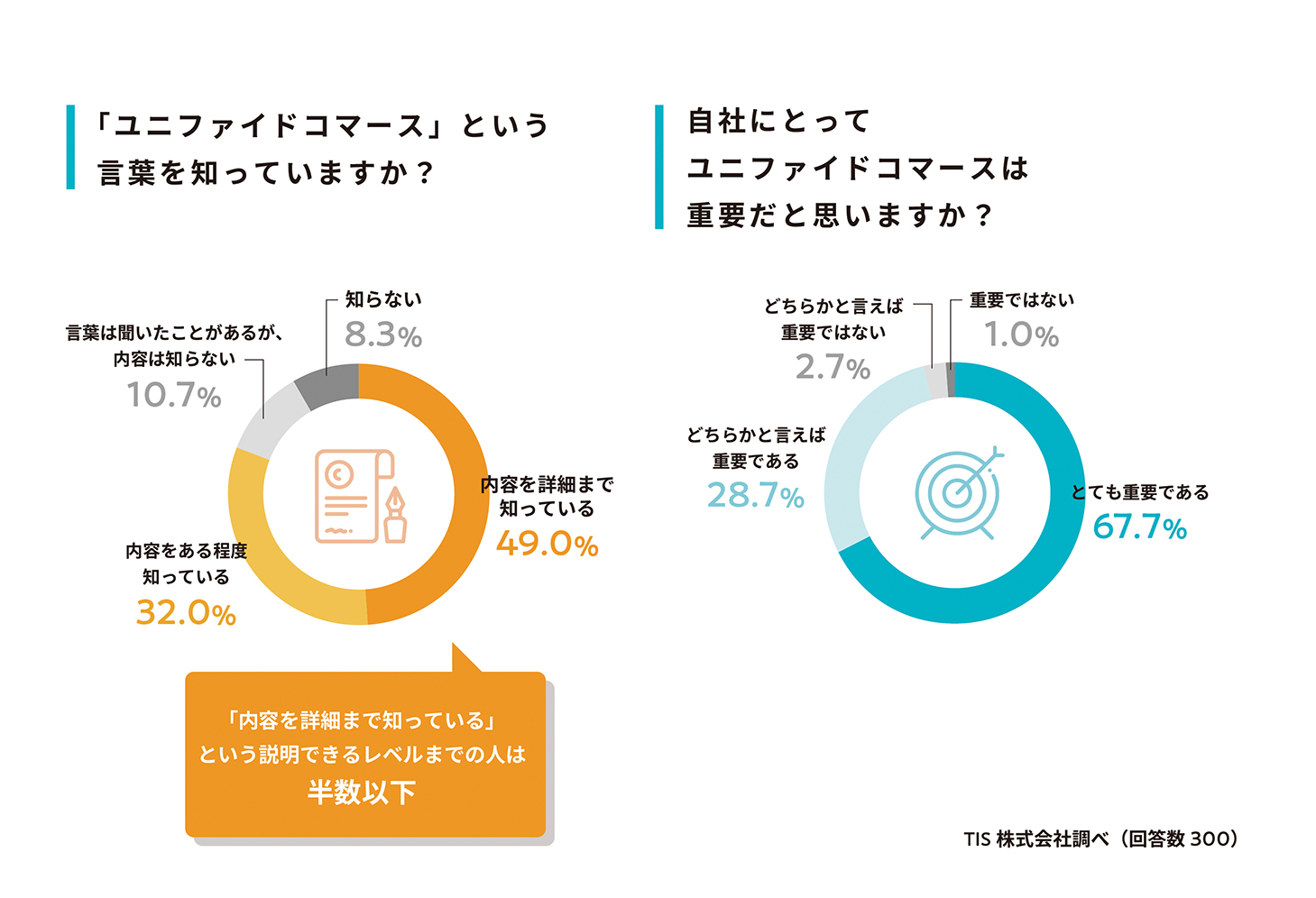

「ユニファイドコマース」という言葉を聞いたことがある人は80%以上

消費者の購買スタイルの急速な変化を受け、さまざまなメディアで新たなマーケティング手法として「ユニファイドコマース」が取り上げられ、関心を集めていることがうかがえます。

回答者の約半数は「ユニファイドコマース」の概念までを認知しており、理解が着実に深まっていることがわかります。

2015年調査後の第2弾として、「DX(デジタル・トランスフォーメーション)の取り組み状況・ユニファイドコマースの認知度」について、ご報告します。

※「DX」 …

データやデジタル技術を活用して、製品やサービス、ビジネスモデルに変化をさせたり、新しい価値を生み出すことを指す。例えば、業務効率化や売上拡大、接客体験や顧客満足度の向上などが挙げられる。

※「ユニファイドコマース」 …

店舗とネットショップ(EC)のデータを融合し、それぞれの顧客に適した情報提供や商品の提案、顧客体験の提供に活用することを指す。

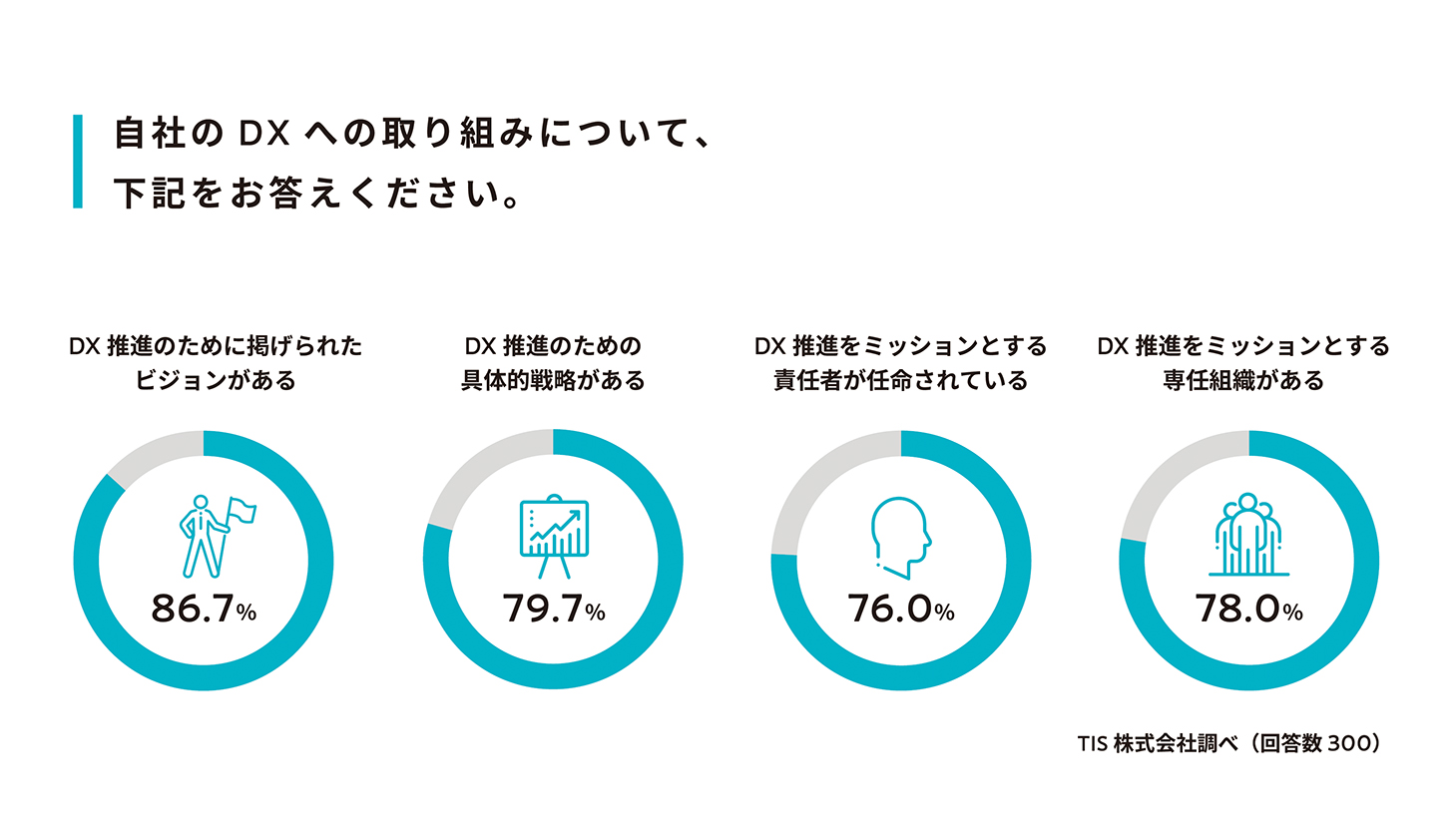

1. 85%以上の企業がビジョンを掲げDXを推進目的はビジネスモデルの変革や創出

自社のDXを推進するために取り組んでいることとは

自社でDXに関する取り組みを行っている・検討している企業の担当者300人に聞いたところ、85%以上の企業がビジョンを掲げてDXを推進し、約80%の企業が具体的な戦略をもってDXを推進しています。

また、体制構築の面でも約80%の企業がDX推進のための責任組織を作り、責任者を任命しています。

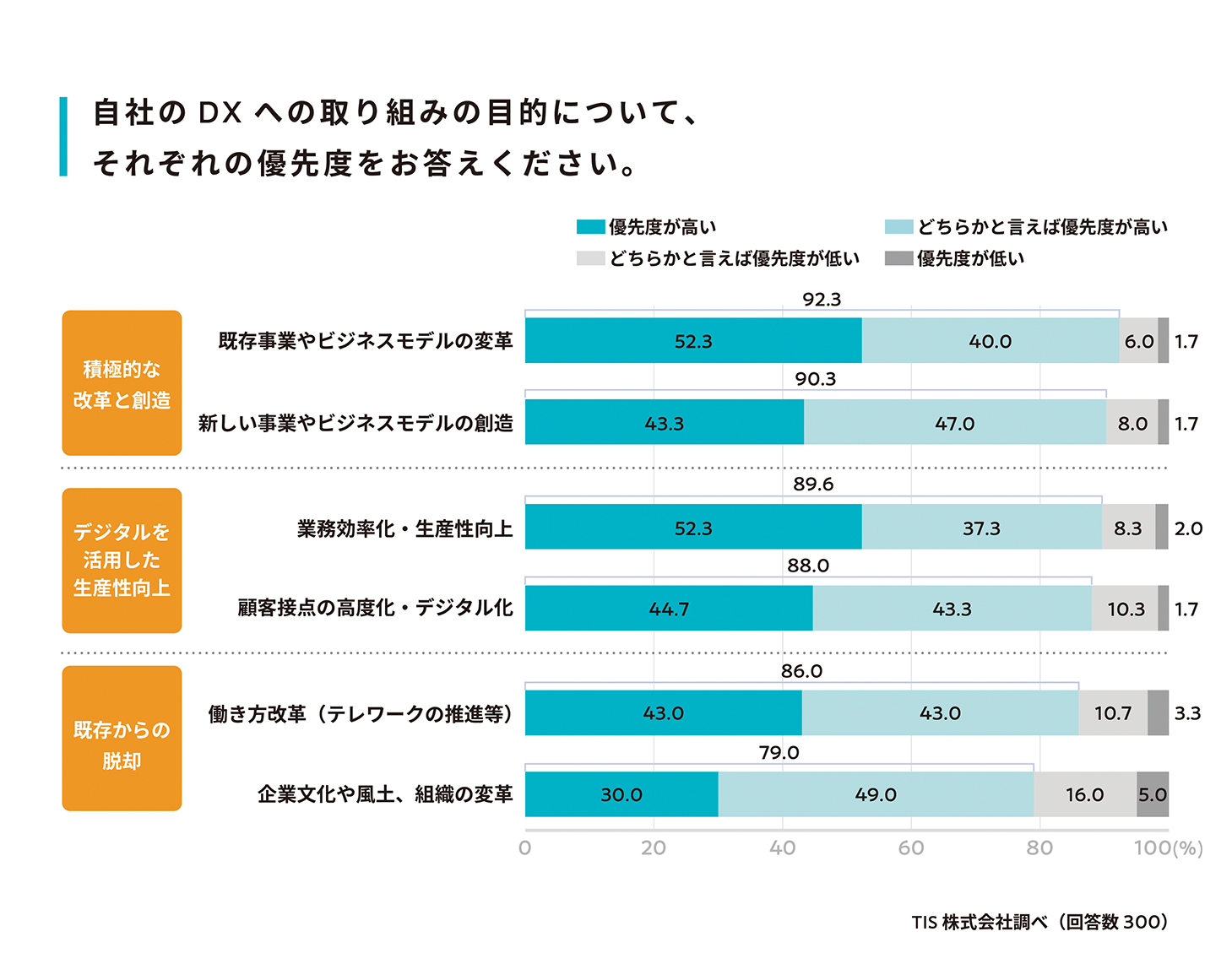

自社のDX推進、目的別優先度

「既存事業やビジネスモデルの変革」「新しい事業やビジネスモデルの創造」という積極的な改革と創造という攻めのビジネスモデルは、約90%が「優先度が高い」と回答しています。

そして「業務効率化・生産性向上」「顧客視点の高度化・デジタル化」というデジタルを活用した生産性向上にも90%弱が課題感を持っていることが分かります。

また、変化・改革には「働き方改革」「企業文化や風土・組織変革」などの足元の見直し、既存からの脱却を優先的に取り組むべきという意識が高いこともうかがえます。

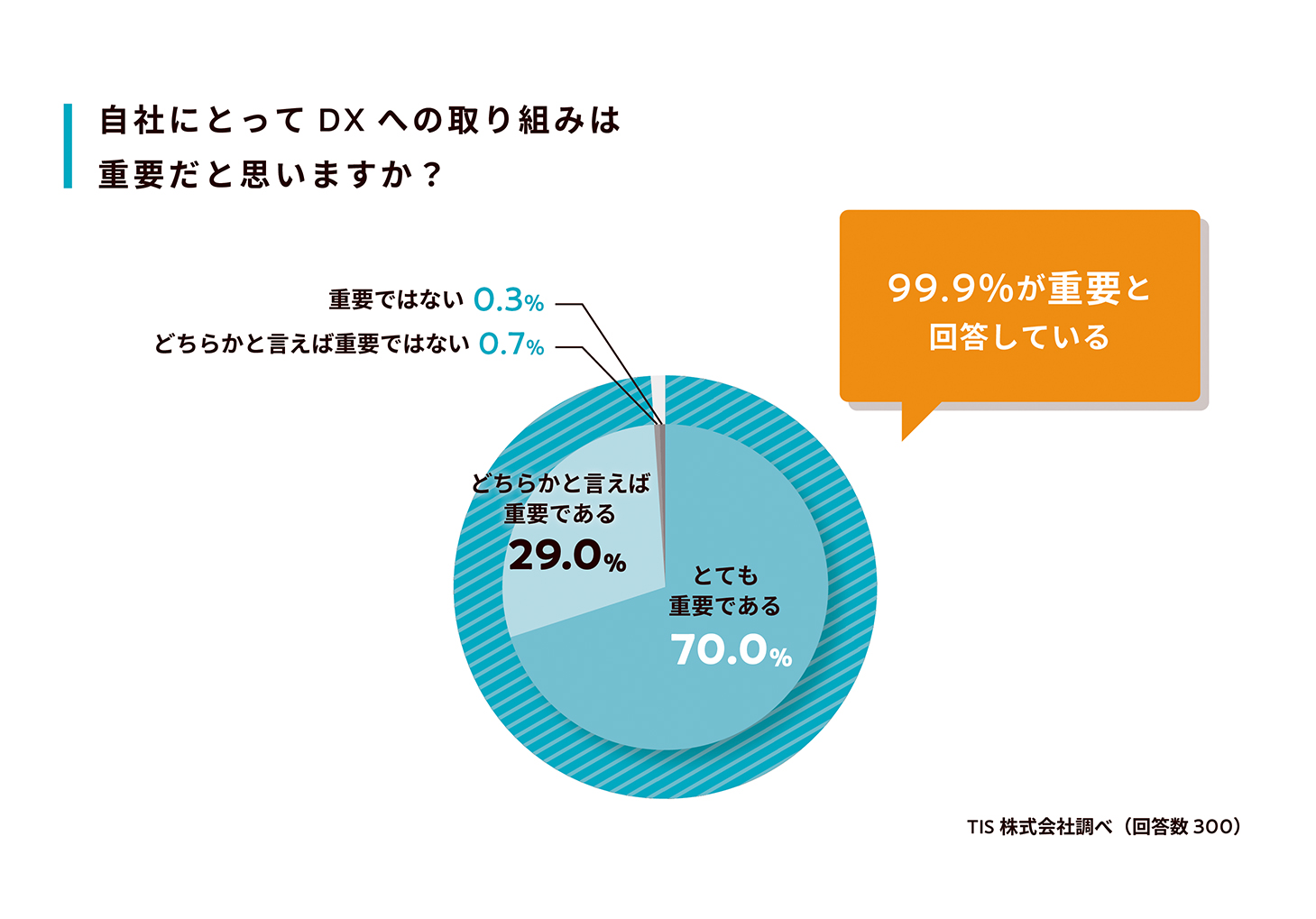

2. 99%以上の企業がDXを重要としているものの担当者間で温度差がある

自社のDXへの取り組みの重要度

DX化への取り組みが重要であると感じている企業は99.9%と、回答したほぼすべての企業が重要性を認識しているという結果になりました。

なかでも70.0%の企業が「とても重要である」と回答し、デジタルを積極的に活用、業績向上に繋げていくためにはDX化への取り組みが急務であることを実感していることがうかがえます、

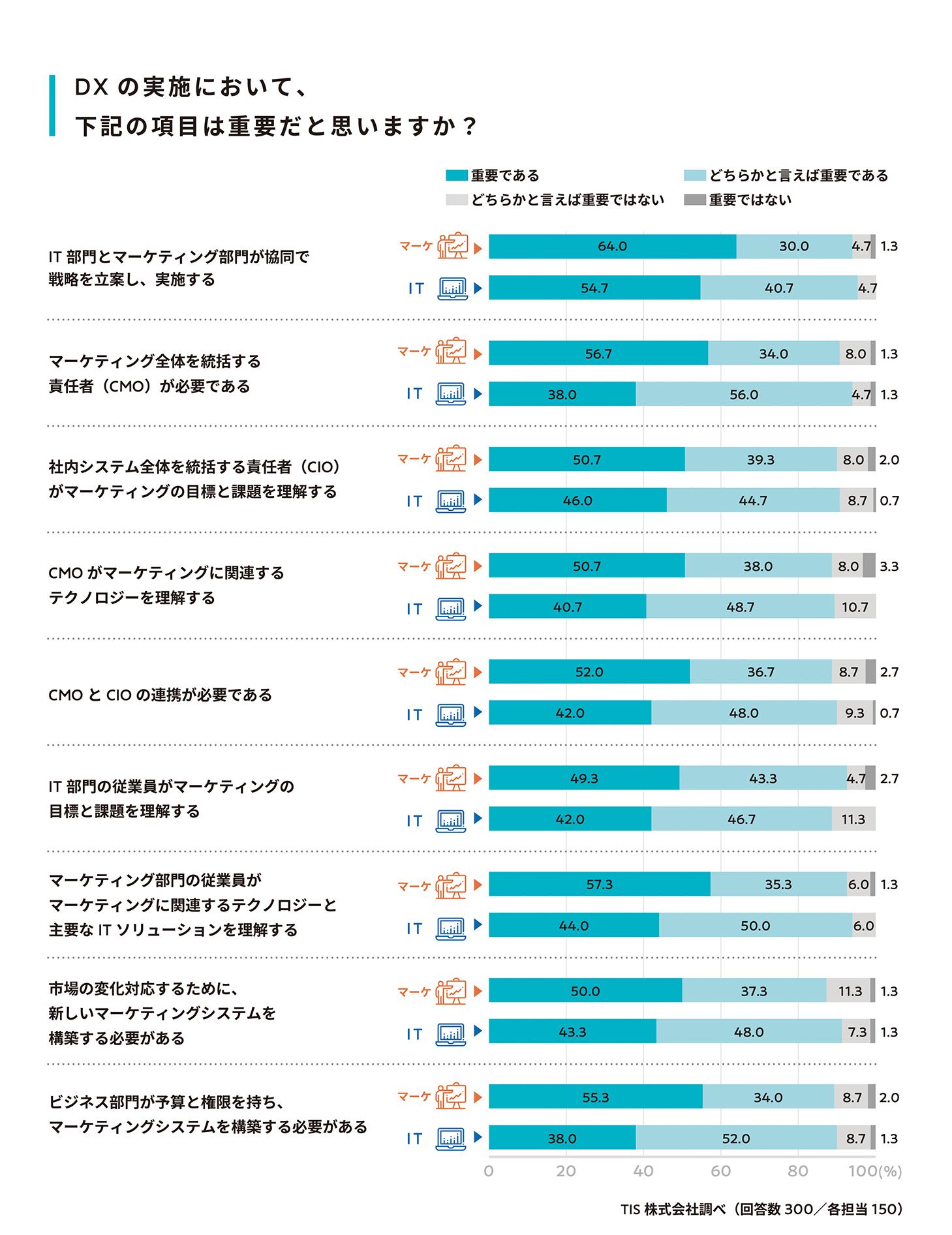

DXの実施における各項目の重要性については「重要である」「どちらかといえば重要である」合わせて90%近くと、マーケティング担当、IT担当とも重要性を認識しています。

内訳をみると

「市場の変化対応するために新しいマーケティングシステムを構築する必要がある」

「ビジネス部門が予算と権限を持ち、マーケティングシステムを構築する必要がある」

など「システム構築」に対しては、実質的負担を担うIT担当者がややその実施に慎重な回答となっており、担当者間の温度差がうかがえました。

その原因は続く自社のDXの取り組み状況からも見てとれます。

3. さらに担当者間でDXの進捗度や達成度、課題が異なる

自社のDXの取り組み状況

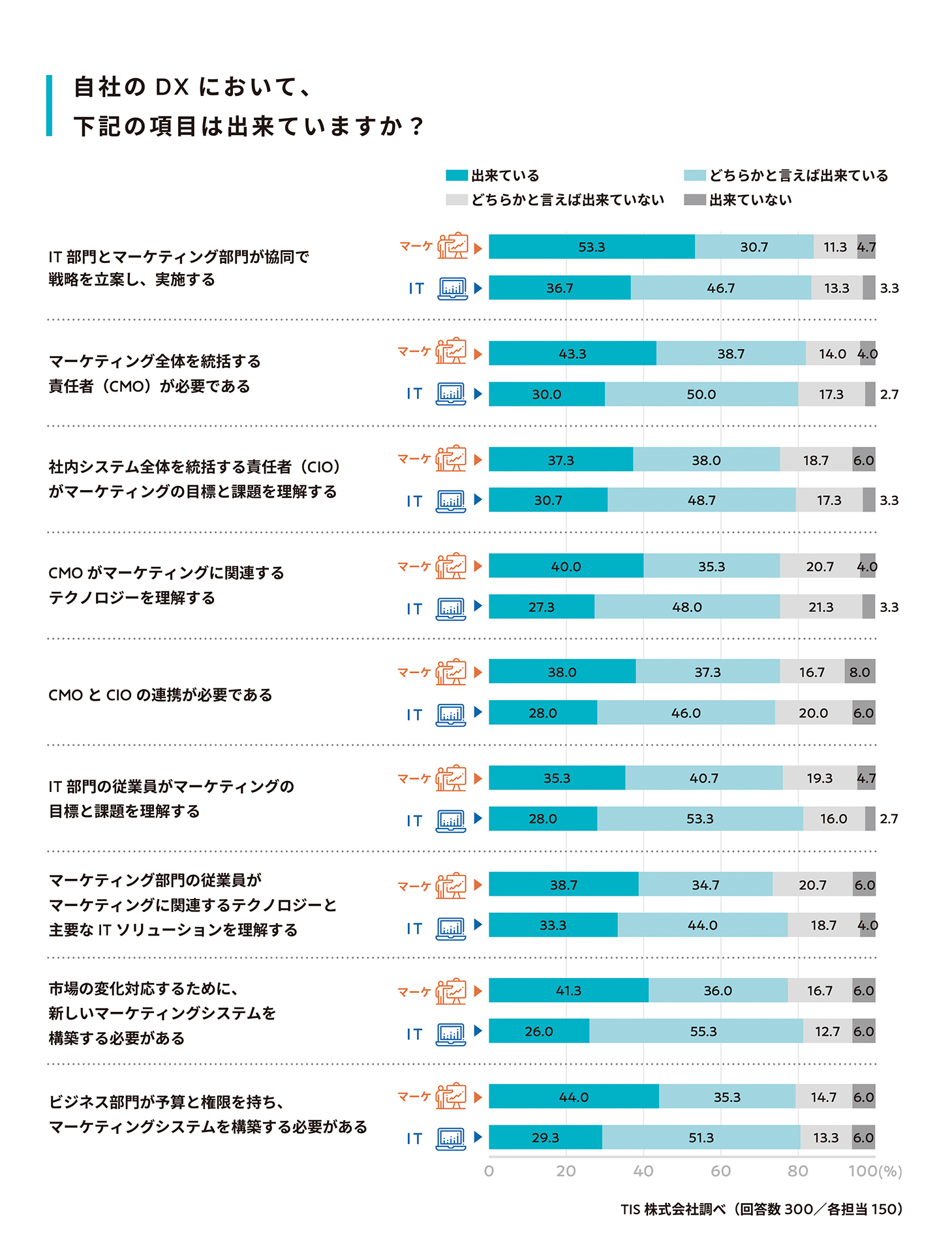

DX実施における進捗度、達成度については項目ごとに多少の違いはあるものの「出来ている」「どちらかといえば出来ている」と合わせて80%前後と、マーケティング担当、IT担当ともDX進捗にある程度の手応えを感じていることが分かります。

ただし、前問のDX取り組みへの重要度に比べると、取り組み状況の「出来ている」は少ない数値になっています。

特徴だった内訳をみると

「市場の変化対応するために新しいマーケティングシステムを構築する必要がある」

「ビジネス部門が予算と権限を持ち、マーケティングシステムを構築する必要がある」

など「システム構築」の実施、達成に対してはIT担当者自身が厳しく判断していることが予想され、担当者間の温度差がうかがえました。

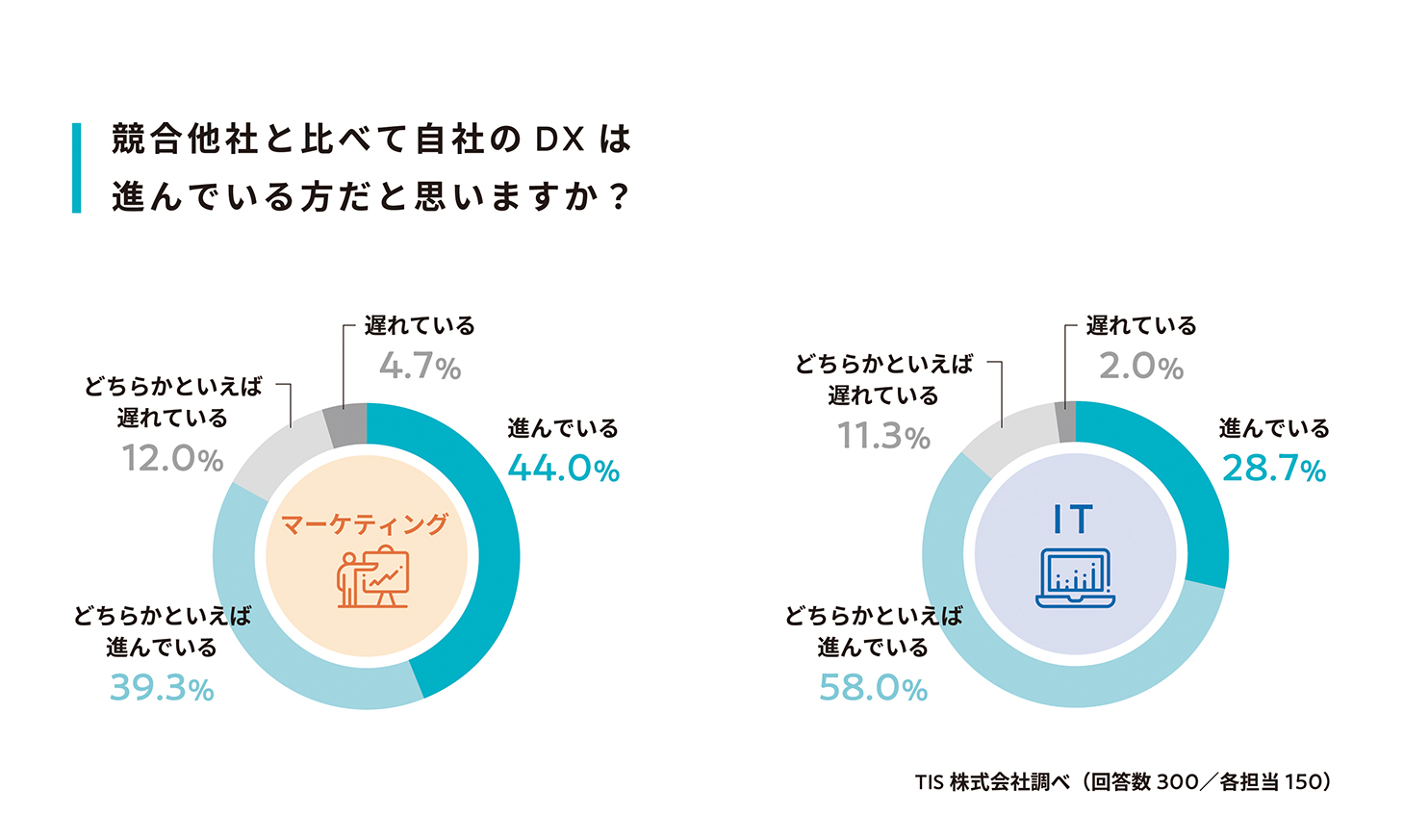

マーケティング担当者、IT担当者ともに大局での進捗感(「進んでいる」「どちらかといえば進んでいる」)を見れば

・マーケティング担当:83.3%

・IT担当者:86.7%

とDXを進められていると捉えているといえます。

ただし、内訳をみると

IT担当者はDX化について「進んでいる」を選択する割合がマーケティング担当者より少ない。

これはDXの実質的担い手であるがゆえに、IT担当者がDX化までに解決すべき課題などを強く認識していることの表れと考えられます。

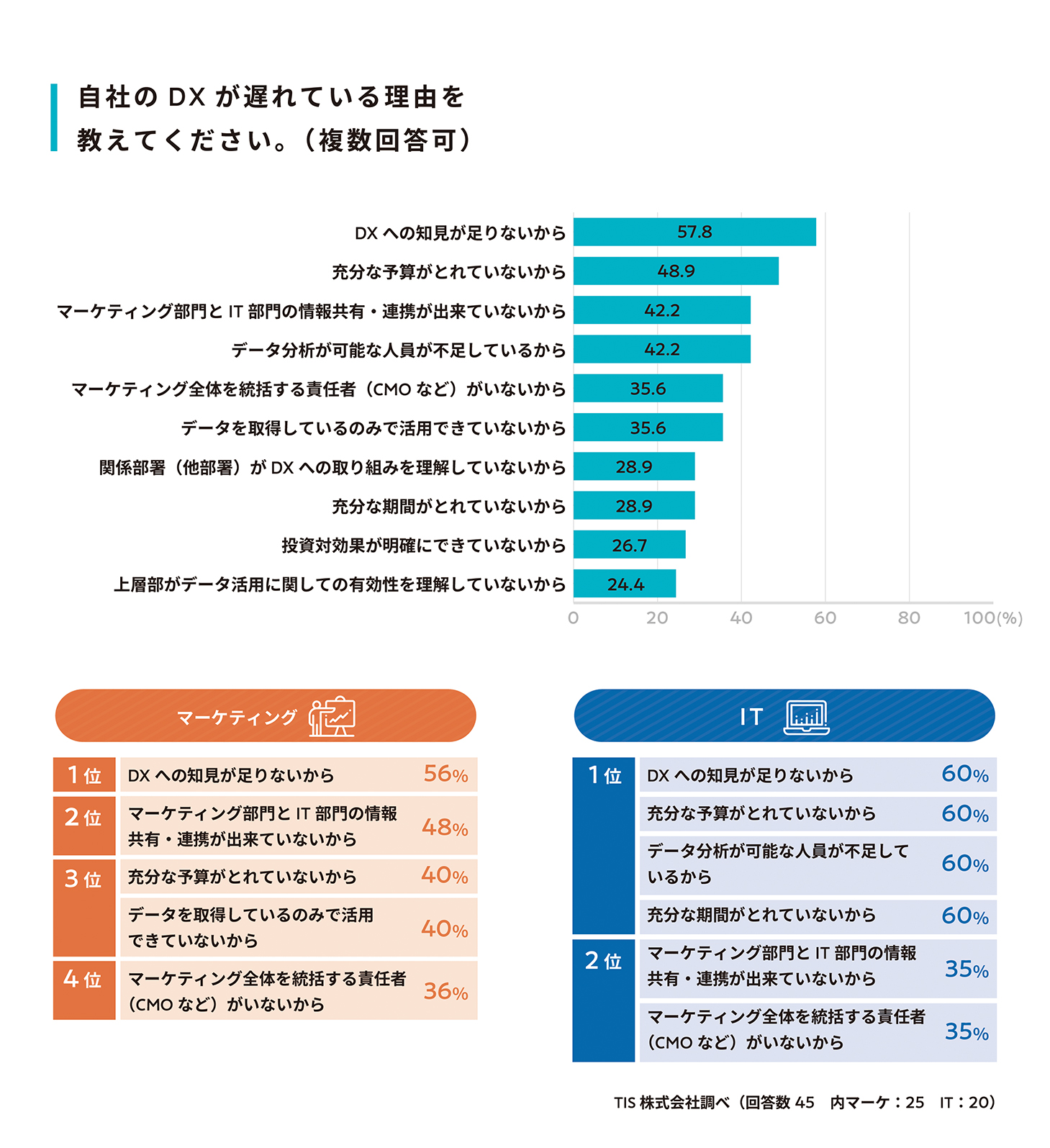

自社のDX化が遅れている要因としては、

「DXへの知見」「DX取り組みへの理解」「データ活用有効性の理解」などDX化のメリットに対する理解が浸透していないこと、「充分な予算や期間」「データ分析可能な人材」などリソース不足、「マーケティング部門とIT部門の連携不足」「他部署の理解」など部門連携に課題があることがわかりました。

担当者別に自社のDXの遅れの原因を見てみると、ここにも担当者間の認識の差が見られます。

DXへの知見が不足しているという課題感は共有しているものの、

IT担当者が

・充分な予算がない

・充分な期間がとれていない

・データ分析が可能な人員が不足している

が同率60.0%と

社内にDX化達成のためのリソース(人材・予算・時間)不足を危惧していることが分かります。

2015年に実施した「デジタルマーケティングに関する調査」内、デジタルマーケティングが遅れている理由の回答でも、マーケティング担当者とIT担当者間に問題意識の差が表れていました。

参照:2015年TIS実施「デジタルマーケティングマーケティングに関する調査」

https://www.tis.jp/special/marketingit/survey_digitalmarketing/

それはDX化を進めるにあたっても同様で、担当者間でのギャップをなくし、双方連携して進めることが重要だということを示唆しています。

4. 「ユニファイドコマース」 という言葉を聞いたことがある人は80%以上

ユニファイドコマースの認知度と重要度

<Q9,10の結果>

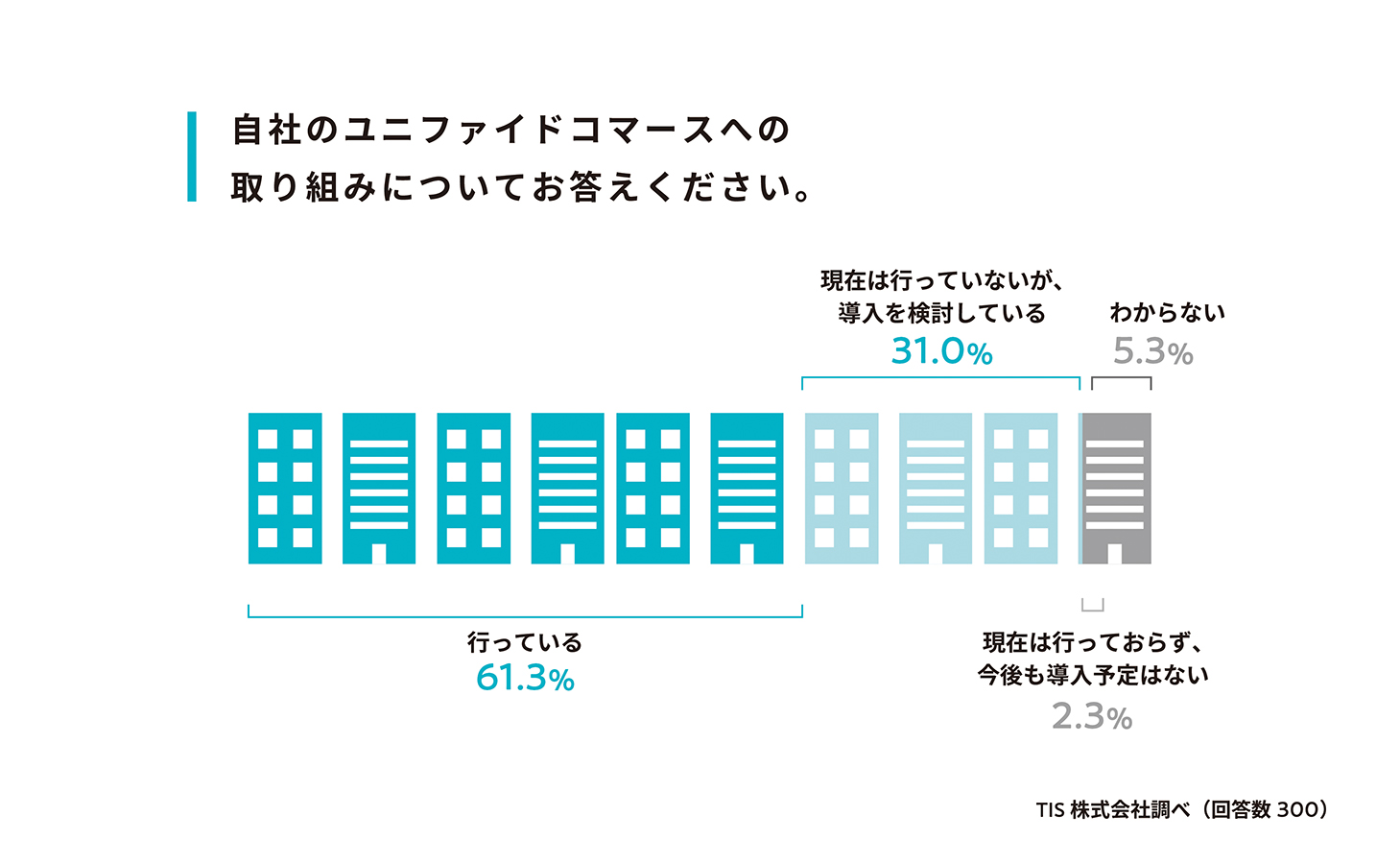

既にオンラインとオフラインのデータ基盤の統合に着手している企業は61.3%でした。検討中の企業を含めると90%以上と、データ基盤の統合は企業にとって重要課題となっていることがうかがえます。

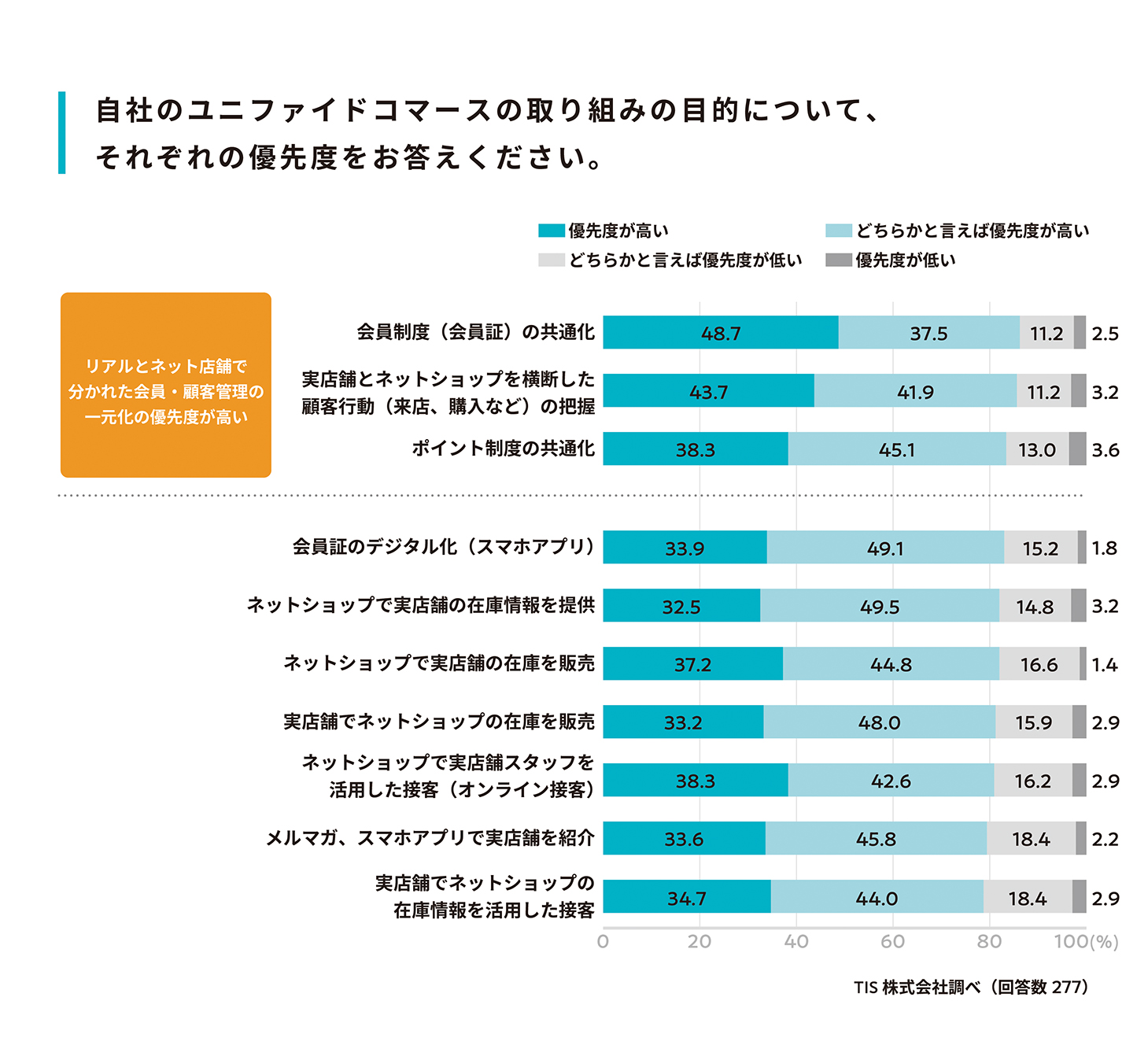

5. 優先度が高い目標は、実店舗とネット店舗の「情報の分断」の解決

ユニファイドコマースの取り組み目的の優先度

■会員・顧客管理の一元化

ユニファイドコマースを進める上で、特に高い優先度の目標となっているのが、「会員制度の共通化」86.2%、「実店舗とネットショップを横断した顧客行動の把握」85.6%でした。

実店舗とネット店舗での情報の分断は、多くの企業で課題視されていることがうかがえます。

■在庫情報の共通化

消費者にとって不満となりがちなのが、オンラインとオフラインで在庫情報がリアルタイム連携しておらず、確実な注文・購買が成立しにくい点です。「ネットショップで実店舗の在庫情報を提供」「実店舗でネットショップの在庫を販売」のように、在庫情報の共通化を重要視する企業が多く見られました。

■シームレスな購買体験 「ネットショップで実店舗スタッフを活用した接客(オンライン接客)」など、実店舗でもネット店舗でも快適な購買体験をシームレスに提供できることも優先度の高いテーマの一つとしてあげられています。

最後に

今回のアンケート調査で、ユニファイドコマースに対する関心やニーズの高さと、既に多くの企業がその実現に向けて取り組みを開始していることがわかりました。

データ管理基盤の統合を速やかに実現するには、IT部門とマーケティング部門でユニファイドコマースに対する意識の温度差をなくし、密に連携することが重要となってきます。

TISでは、ユニファイドコマース導入のコンサルティングをはじめ、基盤統合のためのツール・サービスの選定・導入、社内システムとのデータ連携までをトータルで承ります。どうぞお気軽にご相談ください。

・調査タイトル

デジタルマーケティング(DXおよびユニファイドコマース)に関する調査

・調査方法

インターネットリサーチ

・調査期間

2021年10月14日(木)~10月16日(土)

2021年11月5日(金)~11月8日(月)

・調査対象

従業員200人以上、且つ自社でDXに関する取り組みを行っている・検討している会社に

勤務している担当者 300名(マーケティング担当・IT担当 各150名)